VISIT

REHABILITATION

訪問リハビリテーション

住み慣れたご自宅環境で

より良い生活を送るために

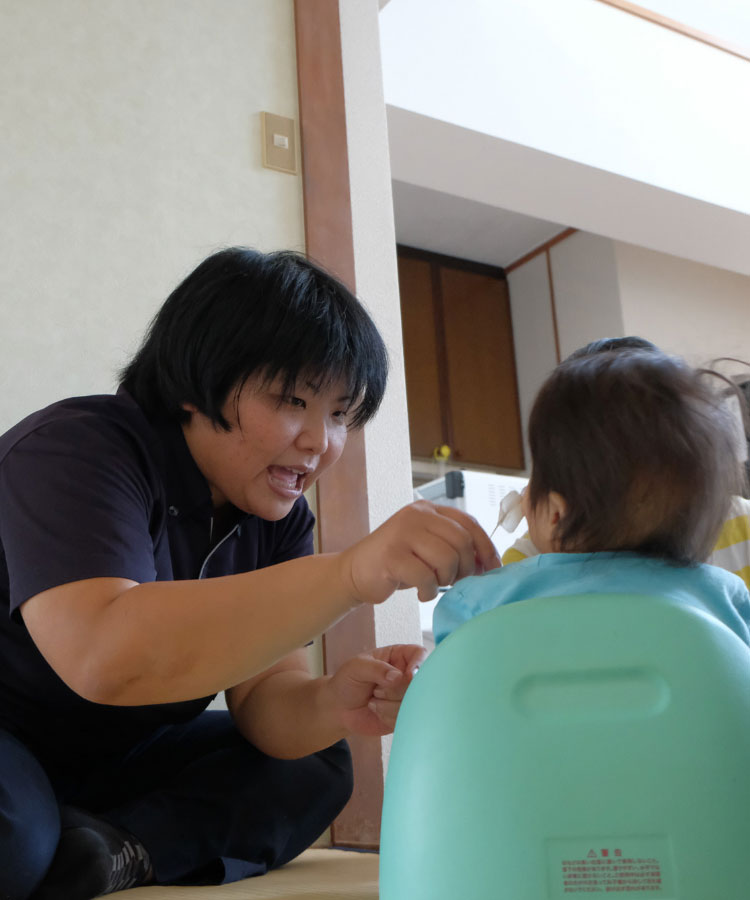

大浜第一病院もしくは、他院・施設から退院・退所された方や、ご自宅での療養中に生活機能が低下された方に対して、住み慣れたご自宅環境でより良い生活を送るために専門のリハビリスタッフ(理学療法士・作業療法士・言語聴覚士)がご自宅へ伺い、生活の支援を行うのが、訪問リハビリテーションであります。

実生活に生かせる具体的な練習を行い、安心で安全な生活を送ることができるよう集中的にリハビリを行います。

こんなことで

困っていませんか?

- 退院後の自宅での生活が不安

- 気軽に外出が出来るようになりたい

- 子供のリハビリで通院リハビリを継続するのが大変で、自宅でリハビリをしてほしい

- 最近、食事の際にむせることが多くなってきた

訪問リハビリテーションでは

医師が訪問リハビリを必要と認めた方なら、乳幼児のお子様から高齢者まで、どなたでも対象になります。身体機能の維持・回復だけでなく、より生き生きとした生活を送るための支援をさせて頂きます。

作業療法士(OT)・理学療法士(PT)・言語聴覚士(ST)が利用者様のニーズに合わせたリハビリを提供させて頂きます。

訪問リハビリテーションの流れ

- STEP.01

- 当院の専任医師の診療

- STEP.02

- 情報提供書が届き次第、訪問回数・日時を決め介護支援専門員が作成されたケアプランのもとで訪問リハビリが開始となります。

- STEP.03

- 訪問リハビリの開始

訪問リハビリテーションの

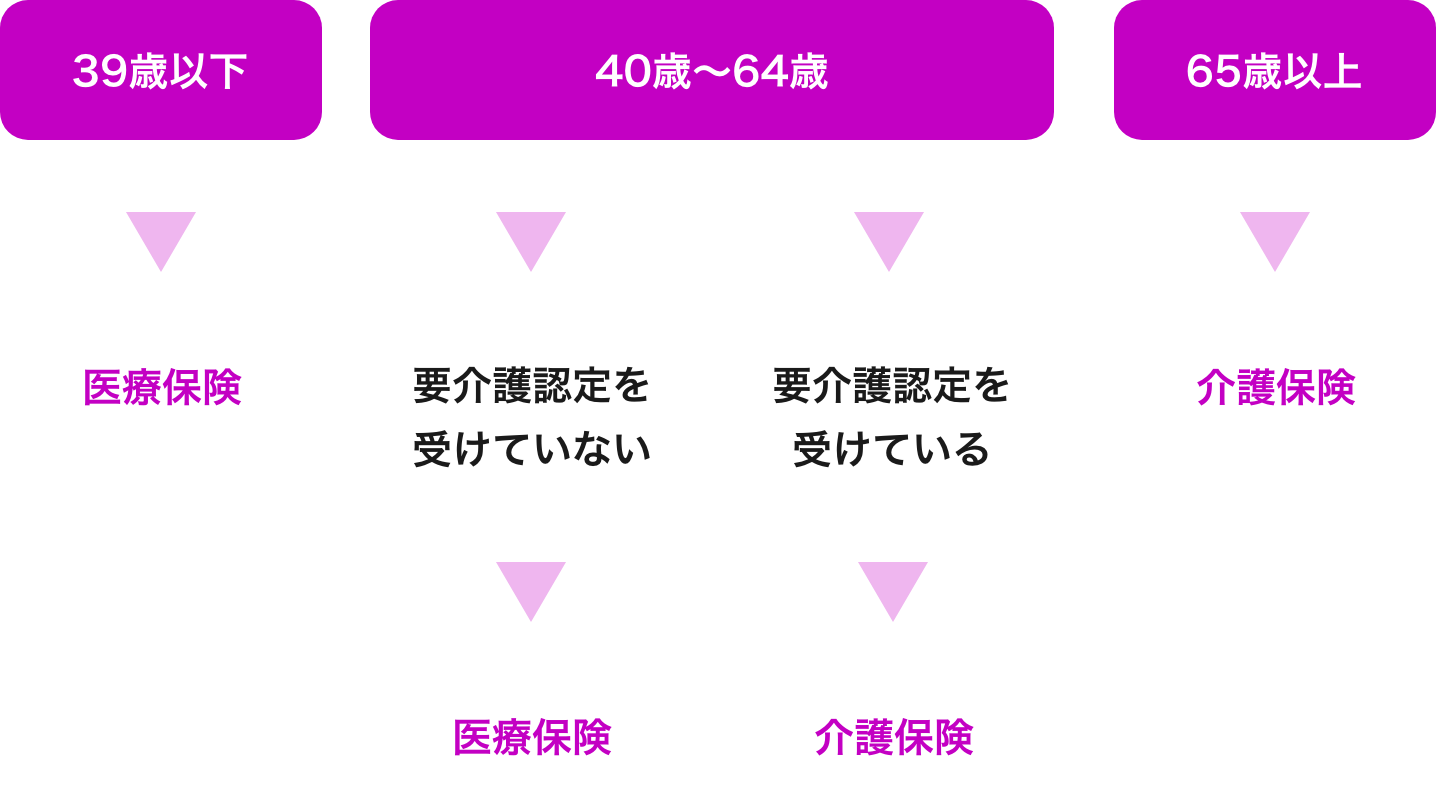

ご利用対象者

脳血管疾患、整形疾患、神経難病など日常生活の中でリハビリが必要な方の

急性期から終末期まで幅広く対応しています。

拡大してご覧いただけます

拡大してご覧いただけます

スタッフのご紹介

- 理学療法士

- 5名

- 作業療法士

- 4名

- 言語聴覚士

- 2名

- 事務職

- 1名

サービスの内容

- 01身体機能面の改善

-

体調管理をチェックして生活の自立や介護の問題となっている身体機能を評価し練習を行います。(関節拘縮の予防・筋力・柔軟性練習・バランス練習など)

- 02生活動作の改善

-

実際場面で練習し、ご本人とご家族へ楽な動作や介助方法をアドバイスします。(起き上がり・立ち上がり・移乗動作練習・トイレ・着替え・食事・入浴動作練習など)

- 03用具や環境の工夫

-

ご本人とご家族に合った福祉用具やご自宅の環境をアドバイスします。(自助具の調整・福祉用具と住宅改修の調整・コミュニケーション手段の検討)

- 04充実した生活の支援

-

意欲と活動性の向上を図り、生きがいのある生活作りをお手伝いいたします。(余暇や楽しみの支援・家事動作の工夫や支援・就労支援に向けての支援)

訪問エリア

拡大してご覧いただけます

拡大してご覧いただけます

離島支援の様子

私達大浜第一病院は、平成21年より離島支援として粟国島と令和元年5月より渡嘉敷島の訪問リハビリを実施しています。島には診療所があり医者・看護師が勤務されておりますが、リハビリ専門職がおらずリハビリの必要性が高いのにも関わらず、受けられない方が多数いらっしゃいます。そこで、粟国島は3回/月。渡嘉敷島は1回/週の訪問リハビリを実施しております。「個別での練習で前より歩くのが上手になった。」「病気後引きこもりがちになっていたが、自信を取り戻しているように感じる」などご家族からの嬉しい言葉も頂けるようになっております。離島であるために天候不良での船の欠航にて伺えない事もありますが、介入出来ない事も考慮しご本人様とご家族への自主トレーニングの指導や活動支援等のアドバイスも行い支援をさせて頂いております。

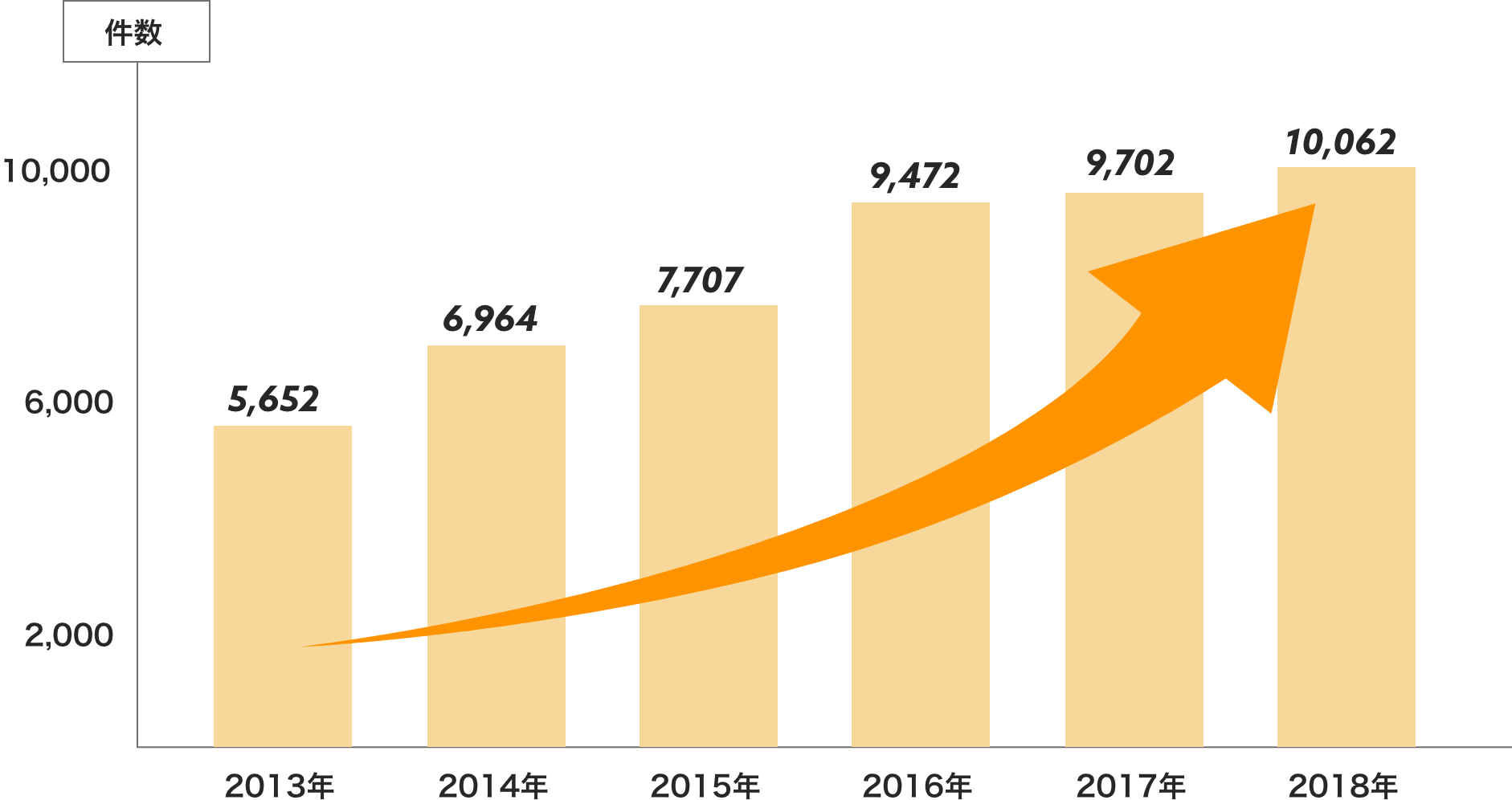

訪問リハビリテーションの

件数・実績

営業時間について

- 平日(月曜〜金曜)

- 午前8:30~午後5:30

- 土曜日

- 午前8:30~12:30

- 営業しない日

- 日曜日・祝日・年末(31日)~

年始(1、2、3日)・旧暦7月15日

訪問リハビリ受付は大浜第一病院1Fにあります

訪問リハビリ費用について

- ●訪問リハビリテーション費:20分につき307単位、40分につき614単位、60分につき921単位

- ●サービス提供体制強化加算:20分につき6単位

※介護予防リハビリテーションも上記同様 - ●短期集中リハビリテーション実施加算:介護・介護予防リハ短期集中加算

- ●退院・退所または新たに要介護認定を受けた日から3ヶ月以内:+200単位

- ●リハビリテーションマネジメント加算:Aイ180単位/月、Aロ180単位/月、Bイ450単位/月、Bロ483単位/月

- ●移行支援加算:1日17単位

ご利用のご相談やお申し込みはこちらまで

098-866-3357(担当:五月女)

救急・時間外受診のご案内

救急・時間外受診のご案内 当院について

当院について 診療科案内

診療科案内 診療部門

診療部門 健診(人間ドック)

健診(人間ドック) リハビリテーション

リハビリテーション デイケアセンター

デイケアセンター 医療関係者の方へ

医療関係者の方へ For foreigners

For foreigners About Omotokai

About Omotokai 採用情報

採用情報 よくある質問

よくある質問 アクセス

アクセス ご来院・お見舞いの方へ

ご来院・お見舞いの方へ サイトマップ

サイトマップ